相続コラム

2025/07/18 相続ガイド

相続ガイド③「相続人の確認」

では、その手続きは誰が行わなければいけないのでしょうか?

正解は相続人ですね。

相続手続きには相続人全員の承諾が必要な手続きが多く、相続人との話し合いをする機会が多くなりますので、相続人が誰なのか明確にすることが必須ですね。

今回はその相続人の確認についてご案内します。

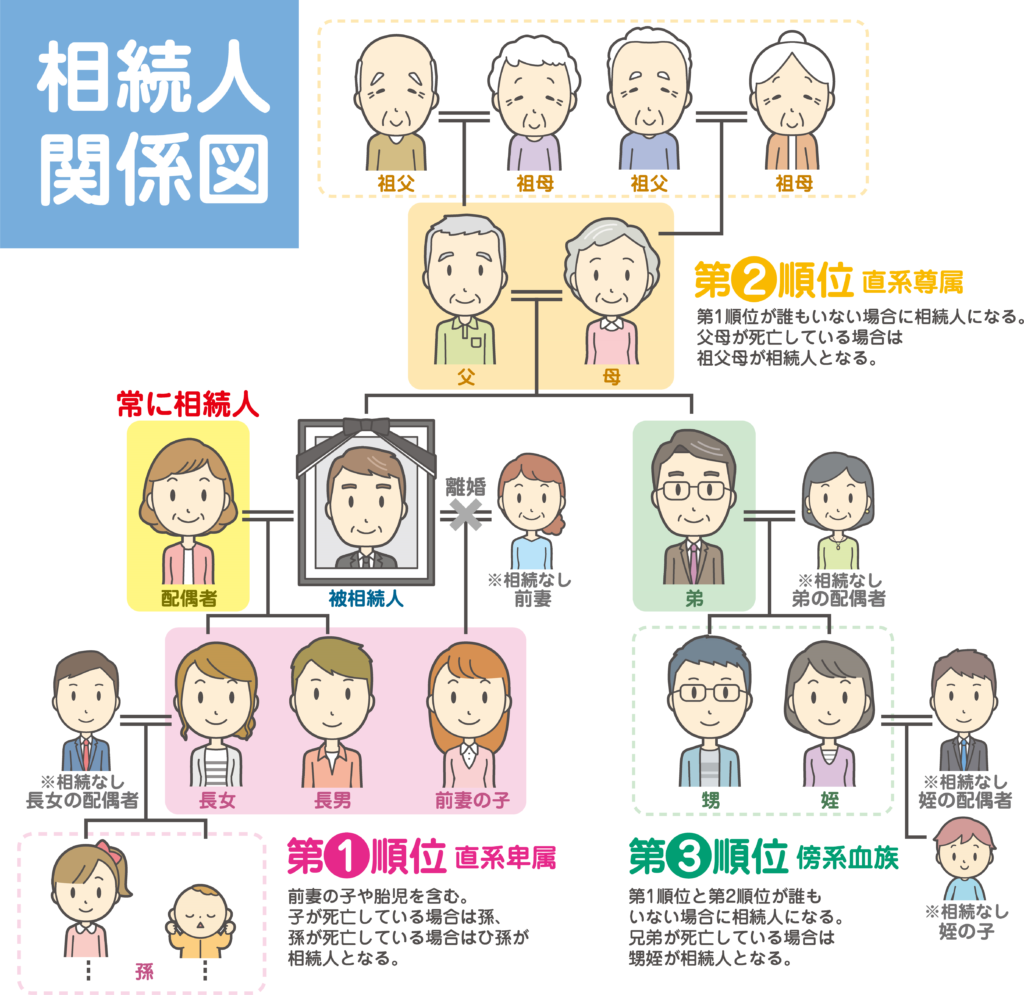

まずはイラストで相続人の範囲を確認しましょう!

【配偶者】

被相続人(亡くなった人)が死亡したときに配偶者(夫、妻)がいる場合、配偶者は「必ず」相続人となります。

その他の相続人には「順位」があります。

【第1順位】「子ども」

第1順位の相続人は「子ども」です。

子どもが被相続人より先に死亡していたら、その子どもである「孫」が相続人になります。

このことを「代襲相続」と言います。

もしも孫も死亡している場合には「ひ孫」が相続人になります。

※この第1順位にあたる相続人が1人でもいれば、他の関係性の親族には相続権が与えられません。

※前妻の子や胎児を含みます。

【第2順位】「親」

子どもも孫もいない場合には、父母や祖父母などの直系尊属が第2順位の相続人となります。

親が本人より先に死亡していたら、「祖父母」が相続人になります。

祖父母も死亡していて曾祖父母がいたら、曾祖父母が相続します。

【第3順位】「兄弟姉妹」

子どもなどの直系卑属も親などの直系尊属もいない場合には傍系血族と呼ばれる「兄弟姉妹」が第3順位の相続人です。

兄弟姉妹が本人より先に死亡していれば、その子どもである「甥姪」が「代襲相続」によって相続人となります。

※第3順位の特徴は、代襲相続が一代に限られることです。

代襲は甥姪までとなります。

甥姪も亡くなっている場合、その子は相続人になれません(再代襲はしません)。

【よくある質問】

・養子の場合

養子は養子縁組の届出をした日から被相続人の実子と同じ扱いを受けます。

養子には、普通養子と特別養子があり、相続の際に異なるのは、血のつながりがある親が亡くなったときに、相続人となるか否かという点です。

普通養子縁組は、血のつながりがある親との親族関係が維持されるので、養親と実親のどちらも相続人となります。

特別養子縁組は、血のつながりがある親との親族関係が終了するため相続人とはならず、受けられるのは養親の相続のみです。

また、相続時に第1順位である養子が亡くなっている場合の代襲相続については、養子の子が生まれた時点によって相続できるか否かが決まります。

養子縁組の前に生まれていた子は、養親と親族関係にないので、代襲相続できません。

養子縁組の後に生まれた子は、直系卑属として代襲相続が可能です。

・内縁の妻の子の場合

被相続人と法律上の婚姻関係にない、内縁の妻との間に生まれた子が相続人になるためには、被相続人である夫の認知が必要です。

認知は生前に認知届を提出するか、遺言に残すことで可能です。

反対に、被相続人が内縁の妻である場合は、分娩の事実があれば母子関係が認められ相続人となるので、認知手続きは必要ありません。

・胎児がいる場合

民法上、胎児はすでに生まれている存在として扱われるので、相続開始時にお腹にいた胎児は相続人になり得ます。

ただし、流産、死産、中絶などとなった場合は、初めから存在していないと認識されるため、相続はできません。

・相続人が未成年の場合

未成年者は、法律行為をするためには法定代理人の同意を得るよう民法で定められているので、単独で相続を行えません。

法定代理人は通常、親権者が務めます。

相続の際は親権者と子で利益が相反する場合があるため、法定代理人に適しません。

親権者と未成年者の双方が相続人である場合は、未成年者の利益を守るために、特別代理人の選定が必要です。

親権者が相続人でない場合や、親権者が相続放棄している場合は利益相反のおそれがないため、法定代理人になることが可能です。

また、遺産分割協議が行われず、法定相続分の通りに財産が受け継がれる場合は、特別代理人は必要ありません。

・行方不明者がいる場合

行方が分からない相続人も、相続の対象となります。

例えば、相続人のひとりが長年音信不通だからといって、相続の対象から外すことはできません。

行方不明には、所在が分からない場合と生死が分からない場合の二通りがあります。

所在が分からない場合は、まず、戸籍の附票に記載されている住所に手紙を出すなど、連絡を取るよう努めることが求められます。

どうしても連絡がつかない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをします。

不在者財産管理人に選ばれるのは、行方不明人と利害関係がない人物や、弁護士や司法書士などの専門職です。

不在者財産管理人の主な権限は財産を保存することで、遺産分割協議への参加は権限を越えるため、家庭裁判所から「権限外行為許可」を得ることが必要です。

相続人にあたる人が、災害に巻き込まれたり、何年も消息が途絶えたりしている場合は、失踪宣言をする方法もあります。

失踪宣言とは、災害から1年以上、もしくは生死不明となってから7年以上経過している場合に、家庭裁判所へ申し立てることにより、行方が分からない人を法律上死亡したものとみなす制度です。

官報や裁判所の掲示板で、失踪人や関係者へ届け出が促され、定められた期間内に届け出がないと「失踪の宣告」がされます。

失踪宣言は時間がかかり、相続税の申告期限内に手続きが終わらない可能性が高いため、不在者財産管理人選任の申し立てが選ばれるのが一般的です。

・相続放棄をした場合

相続放棄とは、相続の際に被相続人の資産や負債などの財産全てに対する権利や義務を一切引き継がずに放棄することです。

相続放棄をした相続人は、「最初から相続人ではなかったもの」と見なされます。

相続放棄するためには、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てることが必要です。

一度放棄をすると、取り消すことはできません。

※代襲相続は発生せず、相続放棄をした人の子や孫は相続できません。

・遺言書もなく、相続人もいない場合

法定相続人が全員亡くなっている場合や、生存していても全員が相続放棄を選んだ場合は、相続人が不在となります。

このような場合は、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。

相続財産管理人により、債権申出公告や相続人捜索の公告が行われても相続人が現れなかった場合、特別縁故者が家庭裁判所に財産分与の申し立てをできるようになります。

家庭裁判所が定めた特別縁故者に対する財産分与が行われ、残余財産は国庫に納められます。

ご自身の相続人は誰になるのかイメージできましたか?

相続人が確定したら、次は亡くなった人が残した財産を確認しましょう。

次回「相続ガイド④」では財産調査と財産目録の作成についてご案内いたします。

財産調査が中途半端だと様々なトラブルの火種になってしまいます。

是非ご確認ください。

通話無料

通話無料

メールでお問い合わせ

メールでお問い合わせ